【ワタミ】脱・居酒屋依存を図るワタミが日本サブウェイを買収(中編)

公開日:2025.01.06

最終更新日:2025.01.06

※以下はビジネスチャンス2025年2月号から抜粋した記事で、内容は取材時の情報です。

「サブウェイ」によりブランド若返り図る

ワタミは外食事業で高品質な商品を提供するため、約30年前から農業に着手してきた。自社農園「ワタミファーム」と100件の契約農家から得た野菜を全国の店舗に卸してきた。そのことは野菜をウリにするサブウェイとの相性がよく、本国からも期待が懸かる。また、創業年を迎えた同社はサブウェイの展開を機に、ブランドの若返りにも挑戦する。これまで日本サブウェイが得意としてきたSNS中心のマーケティング手法を取り入れるべく、人材交流を図っている。

ワタミの強み活かすため野菜の供給体制を再構築

--野菜たっぷりのサンドイッチが魅力のサブウェイですが、ワタミファームとの連携は実際にどれくらい期待できるのでしょうか。

渡邉 私たちが手掛けるワタミファームでは、有機栽培や無農薬栽培、特別栽培の野菜を育てています。その規模は日本最大級の530haに及びますが、当グループが全国に展開する店に提供するには賄いきれません。そこで、国内の農家約100件と契約していました。しかし、コロナで農家さんとの契約を全て切らなければならない状況になったんですよね。すみませんと、我々も売れませんと。今、何をしているかというと、その関係修復を全部しているところです。

--それで改めて、野菜の供給体制を構築されるわけですね。

渡邉 来年の春頃から種付けが始まるので、1年後には供給体制を整えられると思います。また、私たちが目指すのは顔の見える野菜です。この野菜はどこから来ているんだろう、誰が作ったんだろう。できればそれを店頭でしっかり伝える。そこまで行くには、恐らく1〜2年はかかると思います。でも、それはものすごくウリになると思います。ある時期は有機野菜が入り、ある時は特栽や普通の野菜を使うときもあります。それら全てにおいて産地や農薬の有無が見える形にして、素材へのこだわりをアピールしながら、野菜のサブウェイをしっかり謳いたいと思います。

--サブウェイはファストフードの中では高めの値段設定ですが、健康志向の人からの人気は根強いです。その点、長年農業を営んできた御社が手掛けることは、高いシナジー効果が期待できます。

渡邉 本国が最終交渉の場で最も反応を示したのが、当社の有機農業に対する取り組みでした。私たちは年に渡って有機農業を手掛けてきましたが、これとサブウェイの親和性が非常に大きいとの評価をしてもらいました。

東御農場のレタス畑

顔の見える野菜を目指す

SNSマーケティングなどで若年層へのアプローチを強化

--サブウェイのメイン顧客は20〜30代の若い層というイメージがありますが。

渡邉 上陸から30年近く経ちますから、顧客層も30〜40代に上がっているのが現状です。そのため今後は20代の若者、特に女性に向けたマーケティングに注力したいと考えています。

--御社は居酒屋や焼肉などの外食事業に加えて、宅食事業なども手掛けていますが、サブウェイにおいて他事業の顧客とのシナジーは考えられますか。

渡邉 他事業とのシナジーというよりもっと大きな意味で、ワタミブランドを若返らせたいと思っています。当社は2024年に創業年を迎えましたが、サブウェイと同じで40年の時を経て顧客層が上がっています。最近は高齢者の方にはよくお声掛けいただきます。宅食は BSテレビで流していることで認知されており、皆さんとても親しげに声を掛けてくださるんですよ。ですが︑若い人たちには声を掛けられないので、これからは若い人たちもアピールしたいですね。

--若年層への認知を広げるために、どのような取り組みをする予定ですか。

渡邉 SNSに関してはサブウェイが得意とするところなので、当社のマーケティング本部がすでに合流し、お客様の乗り合いができるのか検証中です。また、Uberにおいても協力体制を築き、交渉力を高めています。こうして日本サブウェイの人材がグループインしたことは、非常に相乗効果があると思います。

--サブウェイに蓄積されたマーケティングのノウハウを活用し、若者へアプローチされる。

渡邉 加えて、早々に300店舗まで増やしてテレビCMが打てる規模にしたいです。現在、1店舗あたり売上の3.5%の広告宣伝費をいただいています。これを活用してCMを打とうと思うのですが、実現するには最低でも300店舗の規模感は必要です。現時点で約200店舗ありますので、来年か再来年くらいには実現できると思います。テレビCM等を活用しながら、若年層など新規のお客様にサブウェイの魅力が伝わる告知をしていきたいです。

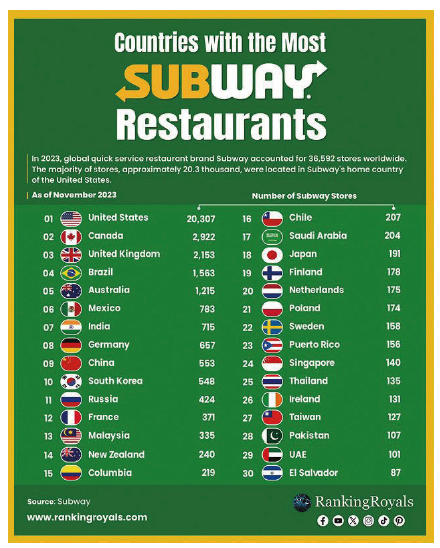

マーケットが小さいからこそチャンス

サブウェイは、世界で3万7000店舗を展開するグローバルブランドだ。アメリカは約2万店舗、カナダやイギリスでも約2000舗と各国で多店舗展開に成功する中、日本はピーク時でも500店舗に届かなかった。その原因は、代理店制度の運用方法にあったという。また、日本においてサンドイッチは軽食のイメージが強く、ランチタイムの利用が中心だ。そのため今後は、夕食向けのボリューミーなサンドイッチの開発に取り組み、夜売上の拡充を狙う。

米国で成功した代理店制度日本では上手く機能せず

--サブウェイはアメリカをはじめ、ヨーロッパや南米など、世界各国で多店舗展開に成功しており、合計店舗数は3万7000店舗に上ります。一方、日本は2014年の490店舗弱をピークに店舗数は減少傾向。この原因についてどのように分析されていますか。

渡邉 過去に経営に関わってきた人にも直接聞きましたが、日本が伸び悩んだ一番の原因は代理店制度の失敗だと。サントリーは当時、東京と大阪の一部を直営で出店し、あとは代理店に振ったわけです。北海道はこの会社、東北はこの会社と。ついては「御社と代理店契約を結ぶから地域でFCの開拓もしてください」とね。

--その代理店制度はなぜ上手くいかなかったのでしょうか。

渡邉 制度自体は悪くないのですが、失敗した原因は運用と代理店選びにあったようですね。実際の運用においては代理店に一定のノルマを与えて、それに満たなければ代理権を取りあげますよという形になって、代理店の方もかなり無理して出店していたようですね。だから487店舗までいったときは、本当に無理のギリギリだった。結果として何が起きたかというと、代理店が店を守れなくなってしまった。その時にはQSCが崩れて売上もどんどん落ちていき、店を引くしかない状況となってしまったようですね。このように運用に問題があったことに加え、力のない代理店に任せてしまったことが一番の原因だと聞いています。

--現在も代理店制度はあるのでしょうか。

渡邉 日本ではすで解消されています。サントリーが撤退して直営店を全て閉めたときには、代理店制度は全部辞めましょう、ルールを変えましょうとなったようです。米国本部が直接見るようになりましたから。一方、アメリカは代理店制度で店舗数を伸ばしてきました。アメリカでは、代理店にサブフランチャイジーの売上の2%を渡す契約となっており、これを使ってさらにサブフランチャイジーを増やしていく仕組みとなっています。

--日本サブウェイの社員数は。

渡邉 23人です。今後は店舗拡大をするので、ワタミグループからもSVを輩出したいと考えています。すでに3〜4人が研修に入っています。

SUBWAY各国の展開状況

ハンバーガーも検討したがニッチなサンドイッチ市場に参入

--日本人にとってサンドイッチは、ハンバーガーよりむしろ馴染みのある食べ物です。しかし、現在の国内サンドイッチ市場は約125億円となっており、ハンバーガーの9800億円に比べると桁違いにマーケットが小さいですよね。

渡邉 だからチャンスなのです。ハンバーガーのマーケットは目一杯です。これからハンバーガーを始めて、マクドナルドを追いかけるのは面倒くさいですよ(笑)。だから違う戦いをしないと。それがサンドイッチだと思いました。

--ハンバーガーも検討されたのですか。

渡邉 ハンバーガーの中でも飛びぬけてよいチェーンである「IN-OUT BURGER」や「Chick-fil-A」はマークしてあり、藤田氏にも交渉をお願いしていました。この2チェーンは商品が最高です。実は、1社の方はいけそうな手応えもあったんですよ。しかし、あの商品を日本で再現するのは難しく、できたとしても700〜900円という価格設定になるため、なかなか踏み切れずにいました。その矢先、サブウェイのお話をいただいたのです。

--欧米と日本では、サンドイッチ市場にどのような違いがあるのでしょうか。

渡邉 日本では軽食としてのイメージが強いサンドイッチですが、アメリカでは夕食でも親しまれているのが大きな違いです。アメリカのサンドイッチは、ローストビーフなどのお惣菜が挟まっていることが多く、食事として十分に成り立つのです。

--日本のサブウェイは昼売上が8割を占めると聞きました。

渡邉 そのため昼売上は維持しつつ、今後は夜売上を拡充する考えです。昼と夜でメニューを変えて、夜はカロリーを無視したボリュームある商品を投下する予定です。

--昼と夜の売上比率はどのくらいを目指していますか。

渡邉 夜の売上額を昼と同じくらいまで持っていきたいです。単品単価を倍にするので、現在開発中の商品が当たれば実現できると思います。

【ワタミ】脱・居酒屋依存を図るワタミが日本サブウェイを買収(前編)

【ワタミ】脱・居酒屋依存を図るワタミが日本サブウェイを買収(後編)

次なる成長を目指す

すべての経営者を応援する

フランチャイズ業界の専門情報誌

フランチャイズ業界唯一の専門情報誌として、毎号さまざまな切り口をもとに新興本部から大手本部までをフォーカス。またFCを自社の新たな経営戦略として位置付け、中長期的な経営を目指す経営層に向け、メガフランチャイジーの情報も提供しています。

次号発売のお知らせ

2025年4月22日発売

記事アクセスランキング

次なる成長を担うすべての起業家を応援する

起業&新規事業の専門情報誌

“起業のヒント” が毎号充実! “ビジネスチャンス” の宝庫です。

すぐにでも役立つ独業・開業・転業・副業サポートの雑誌です。

資金をかけずに始められる新しいビジネスの紹介、FC、経営・会社運営のノウハウなど、多くの経営者からの“起業のヒント”が毎号充実。

人気のタグから探す

人気のタグから探す